La Raza Cómica | Catalina Jordán y Cristián González: «Las peñas fueron la primera instancia donde se pudo congregar la disidencia en torno al arte»

La Raza Cómica | Catalina Jordán y Cristián González: «Las peñas fueron la primera instancia donde se pudo congregar la disidencia en torno al arte»

Cristofer Rodríguez Quiroz

19 de mayo de 2025

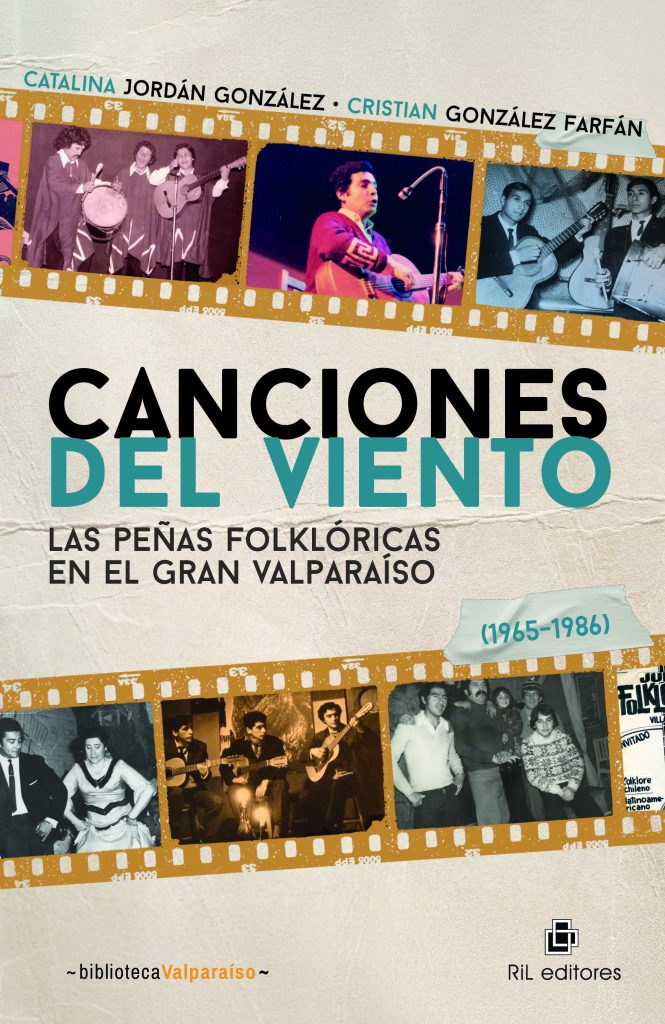

Canciones del viento. Las peñas folklóricas en el Gran Valparaíso (1965-1986), editado por RIL, cuenta la historia de los años de actividad de las peñas de la capital de la Quinta Región con especial foco en sus protagonistas, sus experiencias colectivas y el contexto político previo y posterior al Golpe de Estado de 1973.

Catalina Jordán González y Cristián González Farfán son dos porteños unidos por el amor a la música del puerto. Ella, profesora de educación musical, y él, periodista, han dedicado los últimos años de su vida a la divulgación del patrimonio de la música popular y de raíz folclórica chilena, tanto en instancias formativas y docencia como a través de la investigación y la organización de eventos afines.

El primer acercamiento a la historia de las peñas como espacio de divulgación y resistencia cultural fue de Cristián, que en el año 2009 publicó junto a la también periodista Gabriela Bravo Chiapp el libro Ecos del tiempo subterráneo: Las peñas en Santiago durante el régimen militar (1973-1983) (Lom Ediciones). Ese fue el libro que encontró Catalina: «En principio, encontré información sobre peñas de Valparaíso en un par de libros. El del Gitano Rodríguez (Cantores que reflexionan. Notas para una historia personal de la Nueva Canción Chilena, 1984). También el libro de Juan Cristóbal Peña (Los fusileros. Crónica secreta de la guerrilla en Chile, Debolsillo, 2023). Empecé a indagar sobre el tema, esto ya hace muchos años, y en esa indagación me encontré con el libro que había escrito Cristián con Gabriela sobre las peñas en Santiago. Ahí me contacté con él y muchos años después le invité a que hiciéramos esta investigación juntos», cuenta ella.

Los años de trabajo y la adjudicación de Fondos de la Música permitieron la publicación de Canciones del viento. Las peñas folklóricas en el Gran Valparaíso (1965-1986), editado por RIL, que cuenta la historia de los años de actividad de las peñas de la capital de la Quinta Región con especial foco en sus protagonistas, sus experiencias colectivas y el contexto político previo y posterior al Golpe de Estado de 1973.

–¿Por qué investigar las peñas y no otros formatos de producción artística?

Cristián González (CG): Las peñas son espacios donde naturalmente se desarrolló la Nueva Canción Chilena, por ejemplo, y faltaba un episodio importante que fueron las peñas de Valparaíso. Estamos hablando de una ciudad que queda a 120 kilómetros de Santiago, que tuvo por lo menos a dos exponentes muy importantes de la Nueva Canción como fueron Payo Grondona y Osvaldo «Gitano» Rodríguez. Podríamos sumar a Tiempo Nuevo y a Marta Contreras. Tanto el Payo como el Gitano actuaron en La Peña de los Parras en Santiago, pero gracias a un audio inédito que nos cedió Karen Donoso –historiadora que ha dedicado parte relevante de su investigación a las políticas culturales y cultura popular–, escuchamos al Gitano hablar de que no sabe por qué no se le da la importancia que tuvo La Peña de la Universidad de Chile sede a Valparaíso. José Seves –miembro de Inti Illimani– ya había hecho un estudio más testimonial sobre La Peña de la UTE de Valdivia. Tal vez la única que faltaría investigar, diría yo, es La Peña de la UTE de Santiago, la de la Casa Matriz. Así que ayuda, de alguna manera, a complementar la historia de las peñas folclóricas como espacios relevantes de difusión de la Nueva Canción Chilena y de otras vertientes musicales.

–Los años sesenta en Valparaíso parecían, en muchos aspectos, estar más adelantados y con rasgos de modernidad más latentes que Santiago. ¿Cómo se expresa aquello en el carácter artístico porteño?

Catalina Jordán (CJ): Yo tengo una impresión muy personal, pero sí siento que Valparaíso puede tener una cosa de mucho mayor libertad, no sé si tendrá que ver con el territorio, con la forma en que se vive, con los cerros, con el mar… hay una cosa muy desarrollada en el sentido poético, pero no me atrevería a comparar eso entre Santiago y Valparaíso, porque estaría inventando una teoría en la cual no he pensado con mucho detalle y haría falta una investigación más amplia. Lo que puedo decir es que, por lo menos las peñas que nosotros estudiamos acá, quizás en comparación con las de Santiago, venían organizadas desde movimientos un poco más horizontales, ya sea estudiantiles o directamente políticos, mientras en Santiago muchas tenían relación más con artistas reconocidos, profesionales, entonces eso hacía que esas peñas quizás funcionaran de otra forma.

–Además de la evidente persecución, censura y hostilidades que van desde lo testimonial a lo derechamente criminal, ¿Cómo se quebró el ambiente musical en Valparaíso tras el Golpe?

CG: El Golpe empezó en Valparaíso. El puerto, que tenía una vida bohemia bastante efervescente, a raíz del toque de queda no pudo seguir de la misma manera. Las peñas eran una expresión cultural de la vida bohemia antes del golpe de Estado. Si uno revisa los diarios de la época, se va a fijar en que había muchas funciones de cine, que había espectáculos ligados a los revisteril, en los bares del Barrio Puerto que hoy día lamentablemente han hecho noticia por otras cosas, como por incendios y por el deterioro que cada vez se observa por el abandono del Estado a Valparaíso en general. Y por supuesto el hecho de tener las instituciones de la Armada, sobre todo en el Cerro Playa Ancha, crearon un clima de miedo y no se pudieron realizar actividades sino bien entrado el año ’74. De a poquito se fue rearticulando la disidencia en torno a estos espacios, porque nosotros sentimos que las peñas fueron la primera instancia donde se pudo congregar la disidencia en torno al arte, ya que los sindicatos estaban suprimidos y en general todas las organizaciones de base no tenían un poder de expresión como el que tenían antes del golpe. Hay que pensar que la primera peña en Santiago surge el año ’75 (la Peña Doña Javiera Carrera de Nano Acevedo). Obviamente es notoria la diferencia en cuanto a lo que se podía decir y lo que no se podía decir. Hay algunos artistas que después del golpe se atrevían, por supuesto, a cantar, como se dice coloquialmente, las canciones más puntudas de Violeta Parra y de Víctor Jara. Pero de inmediato gente del equipo de organización no es que censuraban a esas personas, sino que trataban de procurar un cuidado en el repertorio por temas de seguridad.

–¿Qué elementos de continuidad permanecieron pese al Golpe de Estado?

CG: Yo diría que, por lo menos en cuanto a la estética, hay elementos que son en común, que es este ambiente de cercanía, de camaradería, de horizontalidad, que no hay jerarquías entre el artista y el público. De hecho, hay algo muy simbólico de casi de todas las peñas, que es que el escenario estaba a la altura del público. Si bien había un equipo de organización, varios de los invitados también participaban en los menesteres propios de organizar un evento como una peña, que sería preparar el navegado, hacer las empanadas y también subirse a cantar. Esto se daba tanto en Valparaíso como en Villa Alemana, donde no hay que olvidar que también está el ejemplo de la Peña Magisterio de Villa Alemana, que fue un bastión de resistencia sumamente importante. También se mantiene el tema de la intimidad, el tema tal vez de la ornamentación, que es una ornamentación sobria, que trata de recordar a motivos chilenos.

–Destaca en el libro la inclusión de códigos QR que amplían la cantidad de información.

CJ: Recolectamos una gran cantidad de documentación. Revisamos un montón de prensa, diarios, revistas, bibliografía, y mucha documentación nos la pasaron directamente los entrevistados, entonces al momento de seleccionar eso para que saliera impreso nos quedaron, te diría, el 80% de los documentos afuera. Hicimos una selección de fotografías y también de archivos de audio, que fue un material muy valioso al que accedimos, y decidimos incluirlos de esa forma para poder ampliar un poco y poder escarbar ahí entre los recuerdos y entre imágenes que nos quedaron afuera por la calidad y tipo el archivo, que era difícil de compartir de otra manera –habría que haber escrito la partitura y la mayoría de la gente no sabe leer partitura–. Esperamos que sea un aporte y no sea un enredo para el libro, pero como ya casi todo el mundo tiene eso en su celular, intentamos hacer esa propuesta.

–Si tuviesen que escoger dos o tres protagonistas de esta historia, que cruzan la tesis del libro, ¿Cuáles serían?

CJ: El primero yo que nombraría es Osvaldo Gitano Rodríguez, porque fue clave en las tres primeras peñas que aparecieron en Valparaíso y Viña del Mar antes del año 73, entre el 65 y el 73, más allá de que él después no siguió participando de la peña en la Universidad de Chile, que es la que duró más. También Don Juan Estanislao Pérez, presidente de la peña de la Universidad de Chile entre el 67 y el 72 y luego profesor en la Universidad durante la dictadura, un personaje que atraviesa toda la historia. Carlos Zamora también es muy importante en la segunda parte del libro. Participa de la peña del Instituto Chileno-Francés de Cultura y es una especie de articulador del movimiento peñero de la época.